The first decisions of the UPC have been handed down, and it will be exciting to learn the position of the UPC regarding the much-discussed issues of claim interpretation, the burden of presentation and proof for facts, and also regarding inventive step considerations.

1. Claim interpretation – introduction and comparison with the EPO

It is an ongoing debate in proceedings before the EPO, to what extent the description should be considered for claim interpretation, and the underlying legal basis, if any.

In decision T 1473/19, the Board of Appeal (BoA) came to the conclusion that Art. 69 EPC in conjunction with Art. 1 of the Protocol for its interpretation can be relied upon regarding claim interpretation and determining the claims’ scope, both in examination proceedings and in opposition proceedings. Further, although according to Art. 69 EPC, 2nd sentence, description and drawings shall be used to interpret the claims, there is still the primacy of the claims (1st sentence of Art. 69 EPC, according to which the extent of the protection covered by a European patent or patent application shall be determined by the claims), which sets the limits for interpreting claim features.

It was further decided that the description may additionally be consulted to further interpret the claim, even if the claim is clear from itself.

However, as an unambiguous (clear) claim wording must be given priority over the description for interpretation of claim features because of the “primacy of the claims”-principle, consulting the description for claim interpretation is eventually only possible for ambiguous claim features.

In T 0169/20, the Board concluded that the provisions of Art. 84 EPC, particularly 2nd sentence of Art. 84 EPC, and Rules 42 and 43 EPC provided an adequate legal basis for claim interpretation when assessing patentability. Art. 69 EPC was only used to determine the scope of protection for the purpose of examining conformity with Art. 123(3) EPC, and in infringement proceedings (contrary to T 1473/19). The Board further concluded that “if the wording of a claim is clear and technically reasonable in itself, it is neither necessary nor justified to interpret it in the light of the description. In particular, the support of the description should not be used for restricting or modifying the subject-matter of the invention beyond what a skilled person would understand when reading the wording of the claims, for example by excluding interpretations which are both reasonable and technically sensible within the relevant technical context.“ (underlining added).

In summary, although both exemplary decisions of the Boards of Appeal of the EPO apply a different legal basis (Art. 69 EPC in conjunction with Art. 1 of the Protocol thereto, and Art. 84 EPC in combination with Rules 42 and 43 EPC), the outcome is similar: It is the wording of the claims which defines the claimed subject-matter, and the description may only be used to interpret ambiguous features.

Now the UPC handed down the first orders, and it will be interesting to see the position of the UPC regarding claim interpretation:

In decision UPC_CoA_335/2023 (rectified), the Court of Appeal (CoA) of the Unified Patent Court (UPC) decided that “the patent claim is not only the starting point, but the decisive basis for determining the protective scope of a European patent under Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC.” (Headnote 2, 1st sentence). Further, the CoA of the UPC came to the remarkable conclusion that “the description and the drawings must always be used as explanatory aids for the interpretation of the patent claim and not only to resolve any ambiguities in the patent claim.” (emphasis added; Grounds for the Order, 5.d) aa); 3rd paragraph). This is different from the position of the EPO’s BoA, which held that consulting the description for claim interpretation is only possible for ambiguous claim features. The CoA of the UPC further stated that it is the aim of the claim interpretation to “combine adequate protection for the patent proprietor with sufficient legal certainty for third parties.” (Grounds for the Order, 5.d) aa), 6th paragraph).

In decision UPC_CoA_335/2023, the CoA held that some of the features of claim 1 required interpretation, such as the feature “cell or tissue sample”. This point was actually relevant in the court proceedings, because interpreting this feature was relevant in assessing substantive patentability, notably by questioning: can a sample extracted from a cell or tissue but bound to a support be considered as the claimed “cell or tissue sample”? According to the CoA, the feature required that a cell or tissue sample is to be understood as a sample which is still recognisable as a cell or tissue. Additionally, the CoA additionally consulted the description which supported this understanding.

To sum up, the CoA of the UPC takes the position that based on Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC the description must always be considered for claim interpretation, not only if claim features are ambiguous.

2. The burden of presentation and proof for facts in preliminary injunctions

Pursuant to Rule 205 et seq. RoP, the order for provisional measures is issued by way of summary proceedings (commonly also referred to as preliminary injunction (PI) proceedings) in which the opportunities for parties to present facts and evidence is limited.

Up to now, national law and practice on PI proceedings were quite distinct among European countries, and even in German practice there was no harmonized approach [1].

According to the CoA, on the one hand, the standard of proof must not be set too high, in order to avoid irreparable harm to the patent proprietor that can result from delay, but on the other hand, it must not be set too low in order to prevent the defendant from being harmed by an order for provisional measure that is revoked at a later date.

According to R. 211.2 RoP, the applicant may be “required to provide reasonable evidence to satisfy the Court with a sufficient degree of certainty that the applicant is entitled to commence proceedings pursuant to Article 47, that the patent in question is valid and that his right is being infringed, or that such infringement is imminent.”

The CoA now held that such a “sufficient degree of certainty requires that the court considers it at least more likely than not that the Applicant is entitled to initiate proceedings and that the patent is infringed. A sufficient degree of certainty is lacking if the court considers it on the balance of probabilities to be more likely than not that the patent is not valid.” (Grounds for the Order, 5. a) 4th paragraph).

Hence, the CoA for the UPC ruled a “balance of probability“ assessment. In case it is more likely that a patent is invalid, a PI shall fail. This concept boils down to the “simple” question: is it more likely that the patent is held not novel or not inventive? In this case, the UP court shall not grant a PI in patent infringement proceedings.

This decision hence provides a common standard under the UPC, distinct from various conflicting decision among national courts.

3. Inventive step considerations before the UPC

In the case at issue, UPC_CoA_335/2023, the CoA came to the conclusion that it is more likely than not that the subject-matter of claim 1 will prove to be obvious. Interestingly, by this decision the CoA overruled the opposite finding of the court of first instance on that part.

The CoA based its conclusion on the finding that the only difference between the relevant prior art document D6 and claim 1 was that D6 did not disclose the feature that the method of claim 1 is intended to detect a plurality of analytes in a cell or tissue sample. Rather, D6 disclosed a method that was intended to detect “amplified DNA molecules” (ASMs), which were not present in a cell or tissue sample, and which would not be regarded by a skilled person as a cell or tissue sample within the meaning of the patent. Hence, novelty was acknowledged.

Regarding inventive step, the CoA further stated that a skilled person seeking to develop high-throughput optical multiplexing methods for detecting target molecules in a sample would have considered D6, as this document disclosed a method for detecting a plurality of ASMs. Starting from this document and having in mind that at the priority date there was a demand for multiplex analysis techniques, a skilled person would also consider transferring the method of D6 to an in situ environment, as evidenced by a further document (B30). Remarkably, in the reasoning why a skilled person, being confronted with difficulties, would not have been prevented from carrying out tests due to insufficient prospects of success, the CoA refers to the Swedish Intellectual Property Office Consulting Report (B10, p. 5).

The CoA concludes that it is more likely than not that the patent at issue will prove to be invalid in proceedings on the merits due to a lack of inventive step and rules that there is no sufficient basis for the issuance of a preliminary injunction.

Take home message:

[1] GRUR 2022, 811 – Phoenix Contact/Harting

Munich District Court:

Decisions of September 29, 2022, Az. 7 O 4716/22; and October 27, 2022, Az. 7 O 10295/22:

European patents and also the German parts of European patents are presumed to be valid from the date of publication of their grant

Düsseldorf District Court:

Decision of September 22, 2022, Az. 4 b O 54/22:

Questions presumption of validity of European patents and also the German part thereof

[2] German Supreme Court, BGH – Fulvestrant (X ZR 59/17; Headnotes)

The detailed article is published at JUVE Patent.

Since the introduction of the Unified Patent Court (UPC) in June 2023, a new system for central attacking the validity of and thereby to nullify a European Patent has been introduced. If a European patent of concern is an EU Unitary Patent, or if a classically validated European patent was not opted out from the competence of the UPC, a central revocation action under the UPC now exists in parallel to an opposition before the European Patent Office (EPO). Therefore, the question arises: what are the pros and cons of challenging the validity either before the EPO or before the UPC? The present report provides some guidance and discusses the main advantages and disadvantages of each system – which eventually is a matter of strategic considerations whether and which advantage may prevail – be it costs, timing, speed of proceedings, and possibly other issues.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere geschäftsführende Partnerin Dr. Dorothea Hofer das European Patent Litigation Certificate erworben hat, das von der Universität Maastricht in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rechtsakademie (ERA) in Trier verliehen wird. Dies beinhaltet eine umfangreiche praktische und theoretische Ausbildung im Recht des Einheitlichen Patentgerichts (#UPC) und verwandten Gebieten des europäischen Rechts, so dass sie bestens auf die Vertretung von Mandanten in allen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht vorbereitet ist.

(III) Vergleich des Einspruchsverfahrens beim EPA und des Nichtigkeitsverfahrens vor dem EPG

Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) sind ein attraktives Forum für die Anfechtung von Patenten; das Verfahren ist hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses weltweit nahezu konkurrenzlos. Das Verfahren ist einfach, schlank und relativ kostengünstig. Die Praxis ist gut erprobt. Allerdings gibt es Einschränkungen und Nachteile – zum Beispiel eine Frist von neun Monaten nach dem Erteilungsdatum für die Einreichung, die lange Dauer des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens und strenge Regeln für die Zulassung verspätet eingereichter Beweismittel.

Das EPG-Übereinkommen bietet nun eine zweite Chance, indem es ein weiteres Forum für den zentralen Widerruf eines europäischen Patents im gesamten Gebiet der EPG-Staaten bereitstellt. Außerdem können Nichtigkeitsklagen vor dem UPC jederzeit nach der Erteilung erhoben werden, unabhängig von Einspruchsverfahren vor dem EPA. Es handelt sich also in der Tat um einen (weiteren) wirksamen Angriff auf das europäische Patent, und zwar auch dann, wenn parallel dazu bereits europäische Einspruchs- und Beschwerdeverfahren anhängig waren. Im deutschen Rechtssystem gibt es dagegen – neben der Tatsache, dass es nur gegen den deutschen Teil des europäischen Patents wirkt – die Einschränkung, dass ein Nichtigkeitsverfahren unzulässig ist, solange noch ein europäisches Einspruchs- und Beschwerdeverfahren anhängig ist.

Das Einspruchsverfahren beim EPA ist im Wesentlichen ein schriftliches Verfahren mit einer mündlichen Verhandlung am Ende; die mündliche Verhandlung findet vor einem dreiköpfigen Gremium statt und kann einen ganzen Tag dauern. Das EPG verfolgt einen ähnlichen Ansatz – ein schriftliches Verfahren, gefolgt von einer mündlichen Anhörung. Allerdings ist der Zeitplan für das Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG sehr eng. Das EPG verlangt, dass der Patentinhaber innerhalb von zwei Monaten eine Klageerwiderung einreicht (während das EPA eine Frist von vier Monaten vorsieht); anschließend kann der Kläger innerhalb von zwei Monaten eine Replik auf die Klageerwiderung einreichen, danach gibt es wiederum lediglich eine 1-monatige Frist für den Nichtigkeitsbeklagten (Patentinhaber) zur Duplik auf die Erwiderung, die sich auf die in der Erwiderung angesprochenen Punkte beschränken soll.

Das schnellere Verfahren vor dem EPG kann auf Seiten des Nichtigkeitsklägers Taktiken ermöglichen, die vorher nicht möglich waren; denn während dieser seine Tatsachen und Argumente (und potenziellen Gegenargumente) vor Klageerhebung gut vorbereiten kann, ist der Beklagte (Patentinhaber) hinsichtlich Zeit und Aktionen unter Druck. Für den Patentinhaber sind deshalb ein effektives Zusammenwirken mit seinem Team an Anwälten wichtig. Sollte allerdings der Patentinhaber mit der Verletzungsbeklagte beginnen, liegt der Druck eher auf Seiten des Verletzungsbeklagten, wenn dieser sich (auch) durch eine Widerklage auf mangelnde Rechtsbeständigkeit berufen will; denn dieser Widerklage sollte zeitnah nach Klagebeginn erhoben werden, damit sie im Verlauf des Verletzungsverfahrens Berücksichtigung findet.

Ein Unterschied zum EPA besteht darin, dass das Einreichen einer Nichtigkeitsklage beim EPG deutlich teurer ist als ein Einspruch beim EPA: Die Gerichtsgebühr beträgt 20 000 Euro, während sie beim EPA derzeit nur 880 Euro beträgt. Die Kosten beim EPG sind vergleichbar mit der Erhebung einer deutschen Nichtigkeitsklage – allerdings mit dem Unterschied, dass das Urteil im gesamten EPG-Territorium wirkt.

Obwohl die Einspruchsabteilungen des EPA den Parteien grundsätzlich die Kosten auferlegen könnten, geschieht dies in der Praxis nur sehr selten; die vorherrschende Regel ist, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Die Verfahrensordnung des EPG dagegen sieht vor, dass eine obsiegende Partei Anspruch auf die Erstattung seiner Kosten hat, soweit diese angemessen und verhältnismäßig sind.

Es besteht auch die Gefahr, dass die Angelegenheiten vor dem EPG kompliziert werden, wenn die Rechtsbeständigkeit eines europäischen Patents durch eine Nichtigkeits-Widerklage gegen eine Verletzungsklage angefochten wird. In Einspruchsverfahren vor dem EPA wird nur die Rechtsbeständigkeit allein geprüft – eine Verletzung wird vom EPA überhaupt nicht berücksichtigt.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass das Verfahren vor dem EPG zweigeteilt wird – d.h. ein wie in Deutschland seitjeher praktiziertes zweigliedriges System – bei dem Verletzung und Rechtsbestand von zwei verschiedenen Gerichten (ersteres von der Lokalkammer, letzteres von der Zentralkammer) getrennt entschieden werden.

Während alle isolierten Nichtigkeitsklagen vor einer Zentralkammer des EPG verhandelt werden, können Nichtigkeits-Widerklagen auf Verletzung stattdessen vor der dann zuständigen lokalen Kammer des EPG erhoben werden. Das heißt es liegt im Ermessen der lokalen Kammer, die Nichtigkeits-Widerklage an die Zentralkammer zu verweisen. Die Praxis wird zeigen, welches Prinzip – das eingleisige oder das zweigleisige Verfahren – vor dem EPG insgesamt Vorteile bringt und sich möglicherweise langfristig durchsetzt.

Wie aus diesem Überblick hervorgeht, gibt es Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zwischen dem Einspruchsverfahren vor dem EPA und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG. Der in der Praxis wohl bedeutendste Unterschied ist die relativ strenge Zeitregelung, die für das Verfahren vor dem EPG vorgesehen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verletzungs- und die Nichtigkeits-Widerklage gleichzeitig laufen und somit ein wirksames und zügiges Handeln der Parteien und ihrer Vertreter erforderlich ist. Allerdings mit dem Vorteil, dass eine Entscheidung innerhalb kurzer Zeit ergeht.

Weiter zum Teil 1: (I) Einführung und Überblick

Weiter zum Teil 2: (II) Strategische Überlegungen zur Nutzung des neuen EU-Gerichts oder zum Opting-out

(II) Strategische Überlegungen zur Nutzung des neuen EU-Gerichts oder zum Opting-out

Während einer siebenjährigen Übergangsphase kann die Zuständigkeit des künftigen Einheitlichen Patentgerichts (EPG; Unified Patent Court, UPC) durch einen Opt-out-Antrag des Schutzrechtsinhabers für eine anhängige europäische Patentanmeldung („EP-Anmeldung“), für ein erteiltes europäisches Patent („EP“) oder für ein ergänzendes Schutzzertifikat („SPC“) für nicht anwendbar erklärt werden. Diese Möglichkeit wurde eingeführt, um das Vertrauen der Nutzer langfristig zu stärken. Bei einem Opt-out werden Streitigkeiten weiterhin von den nationalen Gerichten der einzelnen Länder behandelt. Sobald ein europäisches Patent ein Opt-out erhalten hat, ist es für seine gesamte Laufzeit von der Gerichtsbarkeit des EPG ausgeschlossen.

Für Einheitspatente sind Opt-outs nicht möglich.

Opt-out-Anträge sind gebührenfrei und können von Inhabern von Schutzrechten oder von beim EPG zugelassenen Vertretern gestellt werden. Um die Kosten zu senken, wird empfohlen, Massenanträge auf der Grundlage von Listen einzureichen und dabei speziell für diesen Zweck entwickelte Software zu verwenden, um den Verwaltungsaufwand und damit die Kosten zu verringern. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Opt-out-Antrag alle tatsächlichen Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums korrekt identifiziert; die im Register des EPA eingetragenen Inhaber sind möglicherweise nicht die richtigen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Daten mit den amtlichen Registern zu vergleichen, um z. B. zwischenzeitliche Änderungen oder Übertragungen von Rechten festzustellen. Eine ursprünglich unentdeckte Unrichtigkeit kann noch Jahre später in einem Rechtsstreit beanstandet werden, und ein ursprünglich ungültiges Opt-out kann zur unerwünschten Anwendbarkeit des EPG führen.

Es gibt eine zeitliche Begrenzung für den Opt-Out-Antrag: Geht eine Klage beim EPG ein, z.B. in Form einer Nichtigkeitsklage, hat ein nachträgliches Opt-Out keine Wirkung. Andererseits kann es sinnvoll sein – z. B. wenn sich die Umstände oder die Strategie ändern (siehe nachstehende Überlegungen) – das Opt-out-EP-Patent später dem EPG zugänglich zu machen, indem das Opt-out zurückgenommen wird (Opt-back-in).

Ein Opt-out für eine Teilanmeldung gilt unabhängig von demjenigen für die Stammanmeldung.

Vor- und Nachteile des EPG – was spricht für ein Opt-out, was dagegen?

Zahlreiche Faktoren im Allgemeinen und im Besonderen werden die Entscheidung beeinflussen, ob für bestimmte Patente die Vorteile des EPG die Nachteile überwiegen oder ob es besser ist, ein Opt-out zu wählen.

Die Vorteile und der Nutzen des EPG überwiegen die Nachteile, wenn die folgenden Ziele verfolgt werden:

(1) Eine einheitliche Entscheidung ermöglicht die Durchsetzung in allen teilnehmenden EU-Ländern (derzeit 17, in Zukunft wahrscheinlich mehr) mit einer einzigen Verletzungsklage. Dieser Vorteil kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Verstöße in mehreren Ländern begangen werden. Dieser Vorteil ist begrenzt, wenn nicht teilnehmende Länder betroffen sind, z.B. etwa Nicht-EU-Länder wie das Vereinigte Königreich oder die Schweiz, in denen Vertragsverletzungsverfahren möglicherweise noch gesondert eingeleitet werden müssen. Diese nachteiligen Auswirkungen könnten jedoch wieder neutralisiert werden, wenn z.B. dennoch mehrere EPG-Staaten betroffen sind oder wenn die übrigen nationalen Gerichte dem EPG-Urteil folgen oder wenn das EPG-Urteil einen Parteivergleich begünstigt; aufgrund des zügigen Verfahrens beim EPG ist zu erwarten, dass das EPG-Urteil zuerst vorliegt.

(2) Neben der damit verbundenen prozessualen und materiellen Vereinheitlichung und Vereinfachung wird die Durchsetzung von Patenten in weiten Teilen Europas zu relativ geringeren Kosten erreicht. Die obsiegende Partei erhält ihre Kosten zumindest teilweise erstattet. Einige ausgewählte Kostenpunkte von EPG-Verfahren sind in Tabelle 3 aufgeführt.

(3) Die Verfahrensdauer pro Instanz beträgt voraussichtlich nur 12-14 Monate von der Einleitung des Verfahrens bis zum Urteil.

(4) Patentinhaber haben in der Regel die freie Wahl eines geeigneten Gerichtsstandes, insbesondere wenn eine aktive statt einer passiven/defensiven Strategie verfolgt wird. Es ist zu erwarten, dass die vier deutschen Amtsgerichte des EPG mit ihren Zuständigkeiten eine hohe Anziehungskraft insbesondere für Patentinhaber haben werden. Das in München ansässige Zentralgericht hat mehr Zuständigkeiten erhalten: Nach dem Rückzug des Londoner Zentralgerichts wird es nun zusätzlich zu den bereits zuvor zugewiesenen Patenten aus dem Bereich der Mechanik auch über chemische Fälle entscheiden.

(5) Das EPG entscheidet unter Einbeziehung von technischen Richtern. Dies kann und wird wahrscheinlich zur besseren sachlichen Aufklärung des Sachverhalts beitragen, insbesondere bei technisch anspruchsvollen Patenten. Im Einklang mit dieser positiven Neuerung: Europäische Patentanwälte, die über eine entsprechende juristische Zusatzqualifikation verfügen, sind nun als Einzelanwälte vor dem EPG vertretungsberechtigt. Durch die zusätzliche fachliche Kompetenz sowohl auf Richter- als auch auf Vertreterseite ist somit eine Kommunikation „auf Augenhöhe“ mit diesem Richtergremium zu erwarten – ein wichtiger Vorteil insbesondere in der mündlichen Verhandlung.

(6) Die Verwendung einer einheitlichen Sprache, wie insbesondere z.B. Englisch als internationaler Standard.

(7) Die zu erwartende Harmonisierung der europaweiten Streitregelung. Und damit die Vermeidung einer schlecht vorhersehbaren, länderspezifischen Rechtsprechung der nationalen Gerichte.

(8) Wirksame Beweiserhebungsverfahren, insbesondere Inspektionen, sind möglich, die es in nationalen Verfahren bestimmter Länder nicht oder nur unzureichend gibt.

(9) Im Falle der mittelbaren Patentverletzung vermeidet das EPGÜ die Schwächen einiger nationaler Rechtssysteme, die ein „doppeltes Territorialitätsprinzip“ verlangen (ein mittelbarer Verletzer kann nur dann belangt werden, wenn sowohl seine Lieferung eines wesentlichen Elements als auch die letztlich verwirklichte Verletzung der beanspruchten Erfindung durch einen Anderen im Hoheitsgebiet desselben Staates erfolgt). Das EPG-System hingegen erleichtert eine wirksame Durchsetzung sowohl gegen den Lieferanten als auch gegen den unmittelbaren Verletzer, da es ausreicht, dass sowohl die Lieferung als auch die unmittelbare Verletzung irgendwo im gesamten EPG-Gebiet stattfinden. Dies ist ein klarer strategischer Vorteil, insbesondere in der heute häufig anzutreffenden Situation europaweiter Lieferketten.

(10) Der erfolgreiche Kläger erhält einen Teil seiner Prozesskosten zurück, wenn er den Prozess gewinnt. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den angemessenen Kosten des Parteivertreters; sie ist je nach Streitwert gedeckelt (z.B. bei einem Streitwert von 1 Mio. EUR können bis zu 112.000 EUR erstattet werden).

Tabelle 3: Kosten für erstinstanzliche Verfahren vor dem EPG

| Art des Verfahrens | EPG-Gerichtsgebühren | ||

|

Verletzung |

Festgelegte Gebühr: 11.000 EUR |

optional plus wertabhängige Gebühr je nach: | |

| des Streitwerts, z.B. 500.000 EUR 1.000.000 EUR 5.000.000 EUR |

zusätzliche Gebühr 0 EUR 8.000 EUR 32.000 EUR |

||

| Nichtigkeit | Festgelegte Gebühr: 20.000 EUR | – | |

| Einstweilige Verfügung | Festgelegte Gebühr: 11.000 EUR | ||

Das EPG birgt jedoch auch Risiken und führt möglicherweise zu Nachteilen, so dass Patentanmelder und -inhaber eher zu klassischen Patenten neigen und ein Opt-out beantragen könnten:

(1) Der Hauptnachteil besteht in dem Risiko, dass ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit möglich ist und somit mit einer einzigen Entscheidung zum Totalwiderruf im gesamten EPG-Gebiet führen kann. Das klassische EP-Patentsystem hingegen lässt weitere strategische Optionen zu, selbst wenn die Gültigkeit nur in einem Land verneint, in einem anderen aber bejaht werden könnte.

(2) Eine Frist von nur 2 Monaten für die Vorbereitung und Einreichung einer Erwiderung auf einen Nichtigkeitsangriff ist sehr kurz, um vollumfänglich zu reagieren. Eine angemessene Vertretung des Inhabers ist wichtig, um eine schnelle Bearbeitung ohne Verzögerung zu gewährleisten und die Antwortfrist voll auszunutzen.

(3) Ein älteres nationales Recht (d.h. Stand der Technik gemäß Art. 54(3) EPÜ, das eine frühere Priorität als das streitige Einheitspatent hat, aber nach dem Prioritäts-/Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde) hat eine neuheitsschädliche Wirkung gegenüber dem Einheitspatent im gesamten UPC-Bereich. Bei klassischen EP-Patenten wirkt das neuheitsschädliche ältere dagegen nur in demselben Land und wenn das EP-Patent dort validiert wurde.

(4) Ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit ist auch im Anschluss an oder sogar parallel zu einem Einspruchsverfahren beim EPA möglich. Eine zentrale Nichtigkeitsklage ist als eigenständige Klage oder als Nichtigkeits-Widerklage während eines Verletzungsverfahrens möglich.

(5) Ohne Vorgaben aufgrund der noch fehlenden Rechtsprechung in der Anfangsphase führt zu Rechtsunsicherheit, da das EPG Zeit brauchen wird, um seine Rechtsprechung zu entwickeln und offene Punkte des neuen Systems zu klären.

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Opt-out spielen also verschiedene Faktoren eine Rolle; es gilt, die Vor- und Nachteile des neuen und des bekannten Systems gegeneinander abzuwägen und daraus eine Entscheidung für das gesamte oder einen Teil des eigenen Patentportfolios zu treffen. Stehen die Vorteile einer effektiven, „europaweiten“ und relativ kostengünstigen Prozessführung, die breitere Auswahl an Foren oder die gerichtliche Durchsetzung gegen mehrere – möglicherweise über Lieferketten verbundene – Beklagte im Vordergrund, könnten die Vorteile des neuen EPG-Systems den Ausschlag geben. Befürchtet man hingegen zentralisierte Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit und damit das Risiko eines vollständigen Verlusts des Patents in einem einzigen Prozess, insbesondere bei wichtigen Patenten, wird man vorsichtshalber dazu neigen, das EPG zu meiden und daher ein Opt-out favorisieren.

Die Entwicklung der Rechtsprechung zu Patentverletzungsfällen sowie die Harmonisierung durch das neue EPG werden helfen, in der Abwägung des Einzelfalls die richtige Entscheidung für das eine oder das andere System zu treffen. Wobei eine zeitlich gestaffelte und differenzierte Strategie eine gute Kombination ermöglicht: bei einem Opt-out zunächst die Rechtsentwicklung in einem Zustand geringen Widerrufsrisikos abwarten und die Wettbewerbssituation beobachten; wenn sich der neue EPG-Rechtsrahmen als rechtssicher erweist und seine Vorteile in Verfahrensfragen bestätigt oder Patentverletzungen akut erkennbar sind, dann ist ein Wechsel zum EPG-System durch einen einfachen Antrag auf Rücknahme des Opt-out (Opt-back-in) möglich. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein erneutes Opt-out nach einem Opt-in-Wechsel nicht mehr möglich ist.

Letztlich ist es eine Entscheidung für jeden Einzelfall. Je nach Einzelfall sprechen wichtige Überlegungen zugunsten des neuen EPG-Systems:

Wichtig ist, dass die Phase der Entscheidungen für oder gegen das EPG (Opt-out) über die anfängliche Sunrise-Periode hinausgeht, denn diese Entscheidungen müssen fortlaufend zu laufenden EP-Anmeldungen und zukünftig erteilten Patente gefällt werden.

Die Entscheidung, ob das europäische Patent letztendlich die Form eines Einheitspatents annimmt oder ob es national validiert wird, sollte daher auch die Aspekte des gewünschten Gerichtssystems berücksichtigen. Nur validierte EP-Patente können ausgeoptet werden. Entscheidet sich der Anmelder dagegen für das Einheitspatent, ist ein Opt-out nicht möglich; das EPG-System ist dann zwingend vorgeschrieben. Ein früher gestellter Opt-out-Antrag würde dann unwirksam. In dieser Hinsicht besteht ein Zusammenhang zwischen den Entscheidungen für oder gegen das Einheitspatent und für oder gegen das EPG. Das heißt, die Entscheidung für oder gegen ein Einheitspatent – insbesondere zum Zeitpunkt der Patenterteilung – sollte bereits mögliche Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsfragen berücksichtigen, die sich in der Zukunft ergeben könnten. Es sollte auch berücksichtigt werden, wo die derzeitigen und künftigen relevanten Märkte liegen, wo es zu Verletzungen kommen könnte und ob eine grenzüberschreitende Durchsetzung wünschenswert wäre.

Die Anmelder sollten sich auch über verschiedene Anmeldestrategien im Klaren sein, um die Risiken des neuen Systems abzumildern. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, eine Teilanmeldung als Ausweichposition für wichtige europäische Patentfamilien anhängig zu halten. Das Stammpatent kann auf nationaler Ebene validiert werden, während die Teilanmeldung in das neue System einfließen kann (oder umgekehrt), um mehr Flexibilität bei der Prozessstrategie zu ermöglichen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass mehrere europäische Länder einen Doppelschutz zulassen, d.h. nationale Patente können neben Einheitspatenten bestehen, selbst wenn/soweit der Schutzumfang derselbe ist.

Weiter zum Teil 1: (I) Einführung und Überblick

weiter zum Teil 3: (III) Vergleich des Einspruchsverfahrens beim EPA und des Nichtigkeitsverfahrens vor dem EPG

(I) Einführung und Überblick

Der 1. Juni 2023 markiert den Beginn einer neuen Ära im europäischen Patentrecht: Das neue europäische Einheitspatentsystem, bestehend aus dem Einheitspatent (Unitary Patent, UP) und dem Einheitlichen Patentgericht (EPG; Unified Patent Court, UPC), trat in Kraft. 50 Jahre nach der Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und Millionen von angemeldeten europäischen Patenten ist dies vielleicht die bedeutendste Veränderung in der europäischen Patentpraxis. Das Einheitspatent kommt als dritte Säule zu den klassischen europäischen Patenten und den nationalen Patenten hinzu. Das Einheitliche Patentgericht wird sowohl das Einheitspatent als auch die klassischen europäischen Patente als modernes und effizientes Prozesssystem beeinflussen.

Was wird neu sein, was wird bleiben? Da die Patentlandschaft in Europa immer komplexer wird, stellen sich wichtige Fragen: Welche strategischen Entscheidungen müssen getroffen werden? Wie sollten sich Patentanmelder und -inhaber darauf einstellen, und welche Auswirkungen sind zu erwarten, wenn sie ihre Geschäfte in Europa durch patentgeschützte Innovationen flankieren? Dieser Artikel soll eine Hilfestellung bei der Beantwortung solcher und anderer Fragen geben und gegebenenfalls einen Vergleich mit dem bisher existierenden deutschen und europäischen Streitregelwerk ziehen.

Kernpunkte des neuen Systems des Einheitspatents (UP) und des Einheitlichen Patentgerichts (EPG)

Art des Schutzes

Mit der Einführung des neuen Rechtsrahmens hat der Patentanmelder auf europäischer Ebene (d. h. neben den nationalen Patenten) die Möglichkeit zu wählen zwischen

(a) dem neuen europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“ / UP) in den Hoheitsgebieten aller teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert haben, und

(b) wie bisher das „klassische“ europäische Patent, das ein Bündelpatent ist und nach Erteilung des Patents in nationale Teile für die letztlich gewünschten validierten Länder aufgeteilt wird. Wird ein zusätzlicher Schutz für einzelne Länder angestrebt, die nicht durch das Einheitspatent nach (a) abgedeckt sind (z.B. die Nicht-EU-Länder Großbritannien oder Schweiz), muss eine Mischung aus (a) und (b) gewählt werden.

Die Wahlmöglichkeit wird zum Zeitpunkt der Erteilung ausgeübt, und zwar innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Veröffentlichung der Erteilung. Bis zur Erteilung ist das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das gleiche, unabhängig von der späteren Wahl der Schutzart. Das bedeutet, dass die formellen, verfahrensrechtlichen und materiellen Anforderungen gleich sind, unabhängig davon, ob es sich um ein Einheitspatent oder ein klassisch validiertes Patent handelt.

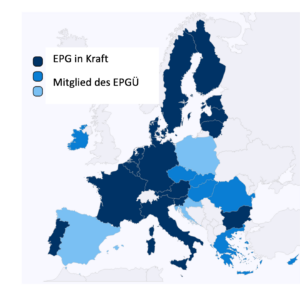

Derzeit sind die in der Karte in Abb. 1 dargestellten und nachfolgend aufgeführten EU-Mitgliedstaaten vom neuen europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung erfasst:

Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Bulgarien.

Die Karte rechts zeigt den jeweiligen Status der EU-Staaten, je nachdem, ob das EPGÜ für sie in Kraft ist (dunkelblau), ob sie das Übereinkommen unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben (mittelblau) oder ob sie den Vertrag nicht unterzeichnet haben (hellblau).

Es bleibt abzuwarten, ob die verbleibenden teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten das EPGÜ noch ratifizieren werden, und ob Spanien, Polen und Kroatien, die dem EPGÜ bisher nicht beigetreten sind, ihre Position in Zukunft ändern werden, um dem europäischen Einheitspatentsystem letztlich zu einer vollständigen EU-weiten einheitlichen Regelung zu verhelfen.

Interaktion zwischen EPA/EPÜ und UP/EPG

Bis zur Erteilungsphase einer europäischen Patentanmeldung bleibt alles beim Alten. Insbesondere ist das Europäische Patentamt (EPA) weiterhin für die Recherche und Prüfung zuständig. Erst im Erteilungsstadium kann der Anmelder zwischen einer klassischen Validierung oder einem UP oder einer Mischung aus beidem wählen (UP und Validierung in Ländern, die nicht Vertragspartei des EPGÜ sind). Der Einspruch vor dem EPA bleibt bestehen, unabhängig davon, ob es sich um ein UP und/oder ein klassisch validiertes EP-Patent handelt.

Das neu eingeführte Einheitliche Patentgericht (EPG) ist ein gemeinsames Gericht der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und der Vertragsstaaten des EPGÜ. Ein wichtiger Unterschied zur Art des Schutzes besteht darin, dass das EPG nicht nur für Einheitspatente zuständig ist, sondern auch für klassische europäische Patente, die in einem oder mehreren Staaten validiert wurden, falls das validierte Land ebenfalls ein EPG-Staat ist und falls der Patentinhaber die EPG-Anwendbarkeit nicht durch einen speziellen Antrag ausgenommen (wie später erläutert). Die wichtigste Änderung für die Prozesspraxis ist, dass eine Entscheidung des EPG einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten hat.

Wählt der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Erteilung das Einheitspatent (UP) als Schutzart, so ist das EPG in den teilnehmenden EU-Ländern obligatorisch. Für klassische europäische Patente hat der Patentinhaber jedoch die Möglichkeit, während einer siebenjährigen Übergangszeit die Anwendbarkeit des EPG durch einen so genannten „Opt-out“-Antrag auszuschließen; dann gilt weiterhin das alte System der nationalen Verfahrensregeln.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Aufgaben und Zuständigkeiten von EPA und EPG:

| Europäisches Patentamt | Einheitliches Patentgericht* | |

| Einreichung

Prüfung

Erteilung

Einspruch Berufung |

Einheitspatent (UP)

|

Verletzungsklage

(PI und Hauptverfahren) Feststellungsklage auf Nicht-Verletzung Nichtigkeitsklage |

|

validiertes EP-Patent* |

||

* das EPG ist auch für das klassisch validierte EP-Patent zuständig, es sei denn es wird durch einen Opt-Out-Antrag des Patentinhabers für nicht anwendbar erklärt

In Tabelle 2 sind die Vor- und Nachteile für die Wahl zwischen UP und Validierung des EP-Patents in den einzelnen Ländern aufgeführt. Die Entscheidung des Patentinhabers für das eine oder das andere System beinhaltet eine Abwägung der Vor- und Nachteile je nach Einzelfall.

| Pro | Contra | |

|

Einheitspatent (UP) |

|

|

|

Validiertes EP-Patent |

|

|

Weitere positive oder kritische Auswirkungen werden nachfolgend deutlich werden, wenn die Einzelheiten des neuen Systems und die Faktoren für die Entscheidung für oder gegen das neue Recht erörtert werden.

Verfahrensrecht vor dem neuen Einheitlichen Patentgericht (EPG)

Die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts ähnelt in ihren Grundstrukturen und Abläufen dem deutschen Gerichtsverfahren. Allerdings gibt es beim UPC einige Besonderheiten, die zu beachten sind:

Es ist also klar, dass die Patentlandschaft und die Rechtsstreitigkeiten in Europa durch das neue Europäische Einheitspatent und das neue Einheitliche Patentgericht zwar komplexer werden, dass diese Instrumente aber effektiv zusätzliche Mittel und Wege für ein zentralisiertes, effektives und relativ kostengünstiges System zur Erlangung und Durchsetzung von Rechten eröffnen. Die Erreichung der strategischen Ziele erfordert jedoch mehr denn je eine gute Vorbereitung und die Beachtung der Besonderheiten und des engen Zeitrahmens des neuen Prozessrechts.

Weiter zum Teil 2: (II) Strategische Überlegungen zur Nutzung des neuen EU-Gerichts oder zum Opting-out

Weiter zum Teil 3: (III) Vergleich des Einspruchsverfahrens beim EPA und des Nichtigkeitsverfahrens vor dem EPG

Aus jahrelanger Planung wird endlich Realität: Der offizielle Startschuss ist nun gefallen! Deutschland hat am 17. Februar 2023 das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert.

Damit sind die letzten Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Übereinkommens und somit für den Start des Einheitlichen Patentgerichts am 1. Juni 2023 erfüllt. Wie bereits früher berichtet, ist die Testphase für die Aktenverwaltungs- und Kommunikationssoftware des Einheitlichen Patentgerichts bereits im Gange und ab dem 1. März 2023 beginnt die Sunrise-Periode für das Stellen eventueller Opt-out Anträge.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0217_Einheitliches_Patentgericht.html

Nach dem derzeit geltenden Zeitplan wird das Einheitliche Patentgericht am 01. Juni 2023 seine Arbeit aufnehmen.

Die sogenannte Sunrise-Periode, innerhalb der Opt-out Anträge beim Einheitlichen Patentgericht für erteilte europäische Patente oder veröffentlichte europäische Patentanmeldungen gestellt werden können, beginnt nach derzeitiger Planung des Einheitlichen Patentgerichts am 01. März 2023.

Ein Opt-out Antrag ist nur dann wirksam, wenn er im Register des Einheitlichen Patentgerichts eingetragen ist.

Derzeit ist es noch nicht bekannt, wie lange es von der Antragsstellung bis zur Eintragung dauert, da es noch keine Erfahrungswerte gibt. In einer Testphase für die Aktenverwaltungs- und Kommunikationssoftware des Einheitlichen Patentgerichts, die am 13. Februar 2023 beginnt, können wir den Vorgang der Antragsstellung testen, was aber keine sicheren Rückschlüsse auf die spätere Verarbeitungsdauer der Opt-out Anträge beim Einheitlichen Patentgericht zulässt.

Wir empfehlen daher eventuelle Opt-out Anträge so früh wie möglich beginnend ab dem 01. März 2023 zu stellen.

Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem Sie nochmals Ihr Patentportfolio europäischer Patente und veröffentlichter europäischer Patentanmeldungen prüfen sollten und entscheiden sollten, für welche Patente/Patentanmeldungen frühzeitig ein Opt-out Antrag gestellt werden sollte.

Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema bzw. zum Einheitlichen Patentgericht und zum Patent mit Einheitlicher Wirkung?

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Dr. Dorothea Hofer

Patentanwältin, European Patent Attorney,

European Trademark & Design Attorney

Der Beginn der Sunrise Period wird um zwei Monate verschoben. Der ursprüngliche Fahrplan sah den 1. Januar 2023 als Beginn der Sunrise-Periode und das Inkrafttreten des EPGÜ am 1. April 2023 vor. Obwohl die allgemeinen Vorbereitungsarbeiten des EPGÜ planmäßig verlaufen, wurde beschlossen, dass zusätzliche Zeit eingeräumt werden soll, um den künftigen Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich auf die starke Authentifizierung vorzubereiten, die für den Zugriff auf das Fallbearbeitungssystem (CMS) und die Unterzeichnung von Dokumenten erforderlich sein wird.

Aus einer Verlautbarung von Klaus Grabinski, Richter am Bundesgerichtshof und erster Präsident des UPC, geht hervor, dass die Vorbereitungen seitens des neuen Gerichts an sich alle im Zeitplan wären, wonach die Richter bereits ernannt wurden, die Einstellung des Gerichtspersonals voranschreitet, die Büroräumlichkeiten ausgewählt sind, so dass die Gerichtsverwaltung bereits zu Beginn 2023 arbeitsfähig sein sollte. Die Verschiebung wurde vielmehr damit begründet, dass die Authentifizierungsvorschriften zur Nutzung des online Portals des UPC voraussetzen, dass sich die Nutzer geeignete Tools über entsprechende Provider beschaffen müssen, was durchaus mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte als gedacht. Von einer weiteren Verzögerung des Starts wird jedoch nicht ausgegangen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Bei Fragen hierzu steht Ihnen unser Team sehr gerne zur Verfügung. Jürgen Feldmeier, LL.M. (feldmeier@pruefer.eu)

„Was lange währt, wird endlich gut“, nun ist es endlich soweit:

Das Einheitliche Patentgericht hat auf seiner Webseite bekannt gegeben, dass es aller Voraussicht nach am 1. April 2023 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Das bedeutet: Klagen auf Nichtigkeit und wegen Verletzung Europäischer Patente können dann beim Einheitlichen Patentgericht eingereicht werden, sofern für das betreffende Europäische Patent kein Antrag auf „Opt-out“ vom Einheitlichen Patentgerichtssystem gestellt wurde.

Ein solcher „Opt-out“ Antrag kann bereits ab dem 1. Januar 2023, d.h. in der Sunrise Periode vor dem 1. April 2023, gestellt werden. Der „Opt-out“ Antrag kann sowohl für erteilte Europäische Patente als auch für anhängige, bereits veröffentlichte Europäische Patentanmeldungen gestellt werden.

Außerdem kann für erteilte Europäische Patente, bei denen der Hinweis auf Erteilung ab dem 1. April 2023 veröffentlicht wird, innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung ein Antrag auf einheitliche Wirkung des Europäischen Patents für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten, die dem einheitlichen Patentsystem beigetreten sind, gestellt werden.

Die teilnehmenden Staaten sind – Stand Oktober 2022 – bisher die folgenden 17 Staaten:

Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien, Schweden

In absehbarer Zeit könnten folgende weitere Mitgliedsstaaten hinzukommen, sobald diese die noch ausstehende Ratifizierung vorgenommen haben: Irland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Griechenland und Zypern.

Für andere Mitgliedsstaaten, wie z.B., Spanien oder Kroatien muss das Europäische Patent weiterhin national validiert werden. Gleiches gilt selbstverständlich für alle Nicht-EU Staaten, die dem Europäischen Patentsystem angehören (wie beispielsweise Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Türkei, etc.). Anstelle des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung besteht natürlich auch in Zukunft die Möglichkeit, dass sich der Patentschutz wie bisher durch entsprechende Validierung nur auf bestimmte gewünschte Länder erstreckt. Je nachdem ob einheitliche Wirkung oder klassische Validierung gewählt wird sind unterschiedliche Übersetzungserfordernisse für das erteilte Patent zu erfüllen.

Für Europäische Patentanmeldungen, für die bereits die Erteilungsabsicht kommuniziert wurde, d.h. die Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ergangen ist, kann mit folgenden Maßnahmen die Möglichkeit eröffnet werden, ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu erhalten:

* Es wird ein früher Antrag auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gestellt. Das EPA behandelt den Antrag ab dem 1. April 2023. Oder:

* Es wird in Antwort auf die Mitteilung gem. R. 71(3) EPÜ der Antrag gestellt, die Erteilung zu verschieben. Das EPA verzögert dann die Erteilung, so dass diese erst am oder nach dem 1. April 2023 veröffentlicht wird.

Beide Maßnahmen können angewandt werden, wenn Deutschland die Ratifikationsurkunde hinterlegt hat. Dieser Termin wird noch bekannt gegeben.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das aktuelle Portfolio an Europäischen Patenten und Europäischen Patentanmeldungen zu überprüfen, ob für alle oder einzelne ein „Opt-out“ Antrag gestellt werden soll oder ob für anhängige Anmeldungen ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung erwünscht ist. Diese Entscheidung wird von vielen Faktoren abhängen, u.a. von der Wichtigkeit der Erfindung, dem technischen Gebiet, dem Wettbewerbsumfeld usw.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, welche Lösung für Sie am besten ist.

Dr. Dorothea Hofer, Jürgen Feldmeier LLM, Dr. Andreas Oser LLM